Displasia anca: sintomi, diagnosi e cure nel neonato e nell'adulto

La displasia dell'anca è una condizione che riguarda lo sviluppo dell’articolazione coxo-femorale che, se non diagnosticata e trattata in modo tempestivo, può avere conseguenze importanti sulla crescita e sulla vita adulta. È un disturbo che interessa soprattutto i neonati e, se non curato correttamente in età precoce, può accompagnare l’individuo per tutta la vita, determinando instabilità articolare, dolore e artrosi precoce.

In questo articolo vedremo che cos’è la displasia dell’anca e in che modo si manifesta, per poi approfondirne le cause, i segnali che permettono di riconoscerla e le manovre cliniche utilizzate per identificarla nei neonati; analizzeremo infine gli strumenti diagnostici, i trattamenti più indicati e i casi in cui può rendersi necessario un intervento chirurgico, sia nel neonato sia nell'adulto.

Indice

Cos’è la displasia dell'ancaLe cause della displasia dell'anca

Come riconoscere la displasia dell'anca nei neonati

La diagnosi di displasia dell’anca

Come si cura la displasia dell'anca e quando operare

Displasia dell'anca e coxartrosi: quale correlazione?

Cos’è la displasia dell'anca

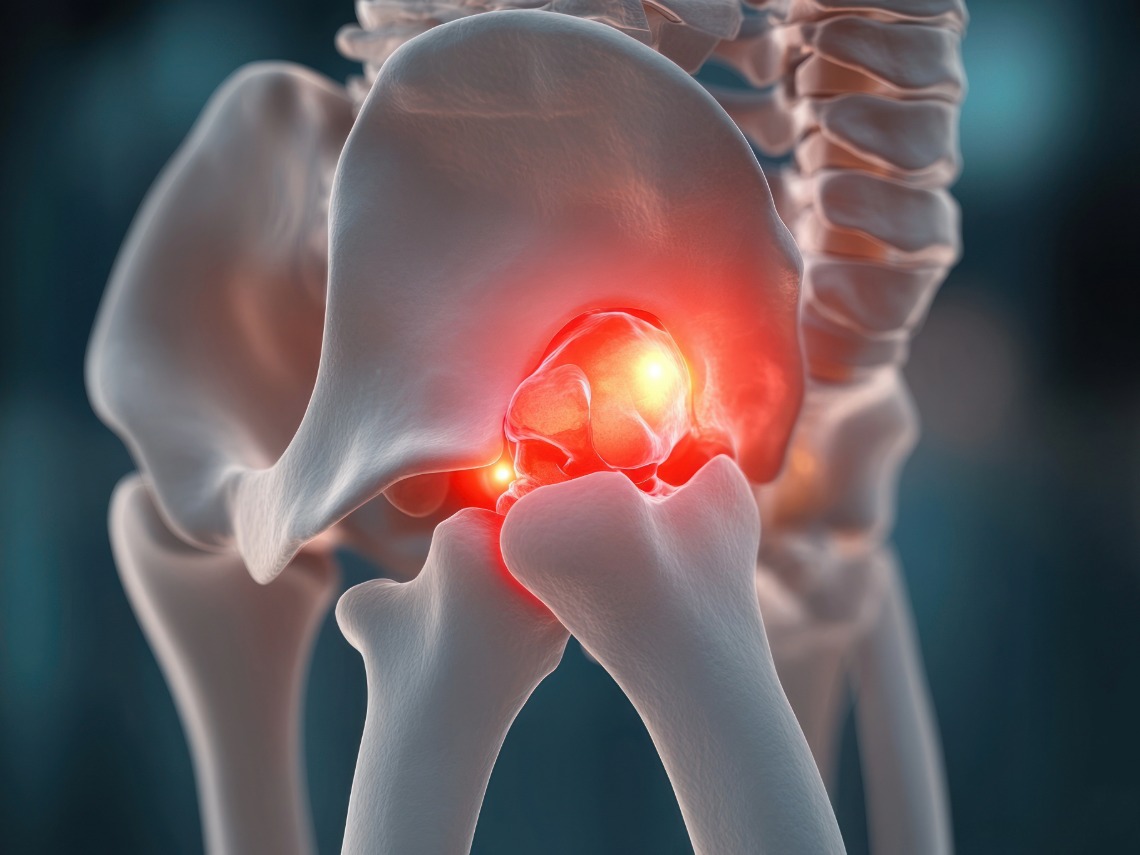

Quando si parla di displasia dell’anca si fa riferimento a un’anomalia dello sviluppo dell’articolazione coxo-femorale. In condizioni normali, la testa del femore si inserisce in maniera stabile nella cavità acetabolare del bacino, creando un incastro solido e funzionale; nella displasia, invece, questa relazione non è corretta, poiché l’acetabolo può essere poco profondo oppure la testa del femore può risultare instabile o addirittura uscire dalla sua sede naturale. Questo comporta diversi gradi di instabilità che vanno da una semplice lassità fino alla vera e propria lussazione congenita dell’anca.

Il problema può riguardare sia i neonati sia gli adulti. Tuttavia, l’attenzione dei medici è soprattutto rivolta ai bambini nei primi mesi di vita, perché è in questa fase che si può intervenire in maniera efficace. Un’anca displasica infatti, se trattata tempestivamente, ha ottime possibilità di svilupparsi correttamente; diversamente, se la diagnosi viene trascurata o posticipata, i rischi aumentano e il soggetto, una volta adulto, potrebbe ritrovarsi con una malformazione articolare difficile da correggere, la quale, nella maggior parte dei casi, può sfociare in artrosi precoce.

Le cause della displasia dell'anca

Le origini della displasia congenita dell’anca sono multifattoriali.

In primo luogo, esiste una componente genetica: la presenza di casi simili in famiglia rappresenta un fattore di rischio non trascurabile e un neonato con genitori o fratelli che hanno sofferto di questa patologia presenta una probabilità maggiore di svilupparla.

A questo si aggiungono fattori legati alla posizione del feto durante la gravidanza. Una presentazione podalica, ovvero con i piedi rivolti verso il basso, oppure una gravidanza gemellare, con minore spazio all’interno dell’utero, possono esercitare pressioni anomale sull’articolazione dell’anca, ostacolando il corretto sviluppo. Anche la differenza di genere sembra giocare un ruolo significativo: le femmine risultano colpite da due a quattro volte più frequentemente rispetto ai maschi, dato che conferma l’importanza dei fattori ormonali e di lassità legamentosa.

Parlando di epidemiologia della displasia dell’anca, non vanno poi dimenticati i fattori ambientali e culturali, in quanto la sua incidenza varia molto a seconda delle popolazioni e delle abitudini culturali. Nei Paesi occidentali si stima che la displasia delle anche colpisca circa 1-2 neonati ogni 1.000 nati vivi nella forma più grave (lussazione congenita dell’anca), mentre le forme più lievi di instabilità articolare possono interessare fino al 2-3% dei bambini.

Le abitudini culturali e posturali giocano un ruolo fondamentale nell’epidemiologia della patologia. In alcune popolazioni asiatiche o africane, dove i neonati vengono portati tradizionalmente con le gambe divaricate e flesse (per esempio in fasce portabebè che rispettano la fisiologia articolare), l’incidenza della displasia congenita dell’anca è decisamente più bassa. Al contrario, in contesti dove è diffusa l’usanza di fasciare i bambini con gli arti inferiori completamente estesi e ravvicinati, i casi di displasia risultano molto più frequenti.

Anche fattori ambientali e geografici sembrano avere un certo peso. In alcune regioni del Nord Europa, come la Norvegia, sono stati registrati tassi più elevati di displasia dell'anca nei neonati, mentre in Paesi come il Giappone o la Cina, grazie a campagne di prevenzione e programmi di screening ecografico sistematico, l’incidenza si è notevolmente ridotta negli ultimi decenni.

Questi dati dimostrano l’importanza non solo della genetica, ma anche dell’ambiente e delle abitudini quotidiane nella comparsa della displasia. Inoltre, sottolineano come la diagnosi precoce e lo screening universale ecografico siano strumenti fondamentali per intercettare tempestivamente la patologia e ridurne l’impatto a lungo termine.

Scopri di più sul nostro servizio di ortopedia

AFFIDATI A CENTRO MEDICO COPIANO

Come riconoscere la displasia dell'anca nei neonati

La fase cruciale per la gestione della displasia dell'anca nei neonati è il riconoscimento precoce.

Esistono alcuni segnali che possono destare sospetto nei genitori e nei pediatri: pieghe cutanee asimmetriche sulle cosce o sui glutei, differenza di lunghezza tra le gambe, difficoltà ad aprire le anche durante il cambio del pannolino. In alcuni casi, muovendo le gambe del neonato, si può percepire una sensazione di instabilità o di scivolamento della testa del femore rispetto alla cavità acetabolare.

Per individuare con maggiore precisione questa instabilità, il pediatra utilizza due manovre cliniche molto note: la manovra di Barlow e la manovra di Ortolani.

La manovra di Barlow consiste nel portare le anche del bambino in flessione e nel compiere una lieve pressione verso l’interno: se l’anca è instabile, la testa del femore può uscire dalla cavità, provocando una lussazione. La manovra di Ortolani è complementare e serve a verificare la possibilità di ridurre la lussazione: con un movimento delicato di abduzione, il medico può sentire un piccolo scatto, segno che la testa del femore è rientrata in sede.

Queste manovre, che possono sembrare semplici a un occhio inesperto, devono essere eseguite esclusivamente da personale altamente qualificato, perché richiedono sensibilità e competenza per evitare falsi positivi o, peggio, danni all’articolazione.

La diagnosi di displasia dell’anca

La diagnosi della displasia congenita dell’anca non si limita al solo esame clinico. Dopo le prime valutazioni del pediatra, è infatti fondamentale eseguire un’ecografia delle anche, che rappresenta l’esame di riferimento nei primi mesi di vita. L’ecografia permette di osservare direttamente la forma e la profondità dell’acetabolo, oltre alla posizione della testa del femore, offrendo un’immagine chiara del grado di maturazione articolare.

Questo esame è particolarmente indicato entro il terzo mese di vita, quando le strutture ossee non sono ancora completamente mineralizzate. Successivamente, se necessario, si può ricorrere alla radiografia del bacino, che diventa più utile dopo i 4-6 mesi di età. Nei casi dubbi o borderline, i bambini vengono sottoposti a un follow-up ecografico regolare, in modo da monitorare la crescita e intervenire tempestivamente qualora la displasia dovesse persistere.

Come si cura la displasia dell'anca e quando operare

Il trattamento della displasia congenita dell'anca varia in base all’età del bambino e alla gravità della condizione. Nei neonati, il metodo più efficace e diffuso è l’utilizzo di tutori ortopedici come il tutore di Pavlik, che mantiene le anche in una posizione di flessione e abduzione. Questo favorisce lo sviluppo corretto dell’acetabolo e permette alla testa del femore di stabilizzarsi. La durata del trattamento può andare da alcune settimane fino a diversi mesi, ma in genere i risultati sono eccellenti se la terapia inizia entro i primi sei mesi di vita.

Se la diagnosi viene fatta più tardi, tra i sei e i dodici mesi, possono essere necessari tutori più rigidi o apparecchi gessati che mantengono l’anca in posizione corretta. Nei bambini oltre l’anno di età, quando la displasia persiste e i metodi conservativi non hanno avuto successo, si prende in considerazione l’intervento chirurgico. Questo può consistere nella riduzione della lussazione o in osteotomie che mirano a rimodellare l’acetabolo per garantire una migliore copertura della testa del femore.

Displasia dell’anca e coxartrosi: quale relazione?

Negli adulti, la situazione è più complessa: la displasia dell’anca, infatti, se non viene riconosciuta e corretta nei primi mesi o anni di vita, può evolvere in problematiche articolari gravi in età adulta. La principale conseguenza è la coxartrosi, ovvero una forma di artrosi che interessa l’articolazione coxo-femorale.

In un’anca displasica, infatti, la testa del femore non è perfettamente centrata nella cavità acetabolare e questo determina una distribuzione anomala dei carichi durante i consueti movimenti quotidiani. Con il tempo, l’instabilità articolare e l’usura precoce della cartilagine portano a dolore, rigidità, limitazione funzionale e, nei casi più avanzati, alla necessità di una protesi d’anca.

Molti pazienti adulti che giungono a diagnosi di coxartrosi precoce non sanno di essere stati affetti, da bambini, da una lussazione congenita dell’anca o da una forma di displasia congenita dell’anca non diagnosticata. È proprio per prevenire queste complicanze che la diagnosi tempestiva e il trattamento ortopedico nei neonati rivestono un ruolo cruciale.

In definitiva, la displasia dell'anca è una patologia che richiede grande attenzione nei primi mesi di vita, perché è proprio in questa finestra temporale che la diagnosi e il trattamento possono fare la differenza. Grazie alle manovre cliniche come quelle di Barlow e Ortolani, all’ecografia e a un attento monitoraggio, è possibile individuare precocemente il problema e correggerlo con metodi non invasivi.

Centro Medico Copiano offre un servizio di Ortopedia altamente specializzato, in grado di seguire piccoli pazienti e adulti in tutte le fasi del percorso diagnostico e terapeutico. Affidarsi a un’equipe esperta significa garantire al bambino le migliori possibilità di crescita sana e di prevenzione di complicanze future e all'adulto un trattamento specializzato.